【2024】レンダリングエンジンとは?種類や切替方法を解説

レンダリングエンジンとは「レンダラー」とも呼ばれますが、その名の通り「レンダリング」を行う「エンジン」です。レンダリングの処理を行う機能を担うソフトウェアのことを指します。しかし、レンダリングエンジンにはさまざまなものがあり、どれを活用すれば良いかと悩む方も多いかもしれません。

実際、レンダリングエンジンによって出てくる絵は大きく異なります。今回は、レンダリングエンジンの概要を紹介するとともに、種類や各性質のソフトウェアの特徴について解説します。レンダリングエンジンについての理解を深めたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

レンダリングエンジンとは

レンダリングエンジンは、画像や映像を生成するためのソフトウェアです。Webブラウザや3DCGソフトウェアなど、さまざまな分野で利用されています。

今回メインで解説するレンダリングエンジンは3DCGにまつわるものですが、他にも入力されたデータを解析・処理し、最終的に画像や映像を生成する機能を持つものはすべて「レンダリングエンジン」と呼ばれます。

たとえば、Webブラウザを利用してウェブページを閲覧する際には、ウェブページのHTMLやCSSを解析し、表示されるコンテンツを生成するのがレンダリングエンジンの役割です。また、音楽制作ソフトで制作した音源を人間が聞こえる状態に仕上げる作業もレンダリングが担っています。

3DCGソフトウェアでは、レンダリングエンジンが3Dモデルやテクスチャ、照明効果などの情報を解析し、リアルな映像を生成する役割を果たします。この機能がなければ、映画やゲームなどで美しい画面を表現できません。

レンダリングエンジンの仕組み

レンダリングエンジンは、テキストなどで表現された計算式を画像・映像に変換する仕組みで成り立っています。

たとえば、3Dモデルをレンダリングする場合、モデルが発生させる光や影、質感などをソフトウェアは計算式で管理していますが、その計算式を人間が見ても、ある一部の専門家以外は画面の状況をイメージできないでしょう。

いわば、計算式を視覚的に認知できるように翻訳するステップが、レンダリングエンジンの行う「レンダリング」です。

3Dモデルやシーンの情報を元にして、光の反射や影の計算を行い、最終的な映像を生成します。さまざまな要素を組み合わせて、臨場感のある映像を作り出すことがレンダリングエンジンの担う役割となっています。

レンダリングが活用されている分野

レンダリングは、映画やアニメーション制作、ゲーム開発、建築デザインなど、さまざまな分野で幅広く活用されています。

たとえば、映画制作では、リアルな映像表現を実現するためにレンダリングが欠かせません。また、ゲーム開発では、臨場感のあるグラフィックスを作り出すためにレンダリングが重要な役割を果たしているでしょう。建築デザインにおいても従来はスチレン模型などを活用して

これらの分野において、レンダリングは高品質な映像表現を実現するために不可欠な技術となっています。

3DCG業界におけるレンダリングエンジン

続いて、3DCG業界におけるレンダリングエンジン2種類について見ていきましょう。

アンバイアスレンダリング

アンバイアスレンダリングは、物理的な光をシミュレーションしてリアルに表現するレンダリング手法です。日本語では「バイアスがかかっていないレンダリング」と直訳できます。そのため、リアルな光の反射や影を再現することができ、現実世界といっても偽りないほどリアルな画面を作ることが可能です。

具体的には、光の反射や影の表現、物体の質感や立体感を強調し、視覚的なリアリティを高めることが可能です。

バイアスレンダリング

バイアスレンダリングは、アンバイアスレンダリングに比べて計算負荷が低い手法です。しかし、その分アンバイアスレンダリングのようにリアルな表現はできません。どちらかといえば、効率的にレンダリングを行う際に活用する技術です。

そのため、画面の印象をプレゼンするなど、時間と計算リソースの制約がある場合に特に有効です。この手法を用いることで、リアルな表現に比べて高速にレンダリングすることができます。

計算方法の異なる5種類のレンダリングエンジン

レンダリングエンジンには、5種類の性質の異なるレンダリングエンジンがあります。ここでは、各レンダリングエンジンの特徴について詳しく解説します。

レイトレーシング

レイトレーシングは、光の逆行追跡を用いてリアルな影や反射を計算するアンバイアスな手法です。この手法では、物理的に行われていることと同等のシミュレーションを行うため、高品質な映像表現を実現することが可能です。

ただし、光の計算をより正確に行うため、他の4種類の中でも、計算に時間がかかるエンジンとなります。臨場感を重視するゲームグラフィックや現実とアニメーションをミックスした映像の制作を行うシーンなどで役立ちます。

スキャンライン

スキャンラインは、画像を水平方向にスキャンしながら描画するバイアス的なアプローチの手法です。この手法は高速な処理が可能であり、リアルタイムのレンダリングに適しています。

その仕組みでは、画像を一行ずつ計算処理し物質ごとの影響は考えずにレンダリングを行います。そのため、レンダリングの質は決して高いとはいえません。ただし、モデルに直接エフェクトをかけ、画像の解像度を上げたり色調を補正したりすることで、クオリティを高めることは可能です。

Z-バッファ法

Zバッファ法は、3D空間の奥行き情報を用いて、正しい並び順で描画するアンバイアスなアプローチの手法です。

Zバッファ法の利点は、複雑な3Dシーンの描画においても高速かつ正確な結果を得ることができることです。奥行き情報を利用することで、立体感や遠近感をよりリアルに表現することができます。特に、ゲーム開発やVR開発といった分野で重要な役割を果たしています。

トゥーンレンダリング

トゥーンレンダリングは、アニメーションやマンガのような非現実的な表現を実現できるバイアス的なアプローチの手法です。輪郭線の強調やフラットな塗りつぶしを行い、漫画・アニメ的な表現を実現できます。

他のレンダリングエンジンとはまったく異なる手法ですが、アニメーションでうまく使うことで、独特な表現をすることができます。

ラジオシティ

ラジオシティは、光の拡散や反射をシミュレーションするアンバイアス的なアプローチの手法です。リアルな光の表現を実現するため、映画やゲーム制作などで広く利用されています。

もちろん、レイトレーシングと同様、レンダリングには多くの時間がかかります。シーンやオブジェクトにより深みや立体感を与え、視覚的な没入感を高めることが可能です。

Blender(ブレンダー)で活用できるレンダリングエンジン

アニメーションやCG制作など、さまざまなことを実現できるのがBlender(ブレンダー)です。Blenderはオープンソースで無料で利用できるため、初心者〜上級者まで多くの方が使っています。これからCGに挑戦したいという方にもまずお勧めできるソフトウェアです。

ここでは、Blenderで標準的に使えるレンダリングエンジンを3つ紹介します。

Cycles

Cyclesは、アンバイアス的な手法を採用しているレンダリングエンジンです。リアルな光の表現が実現できるため、写実的なイメージの高品質な結果を得ることができます。

Cyclesは無料で利用できるレンダリングエンジンではありながら、有料ソフトと同等程度のレンダリング結果を得ることが可能です。そのため、プロの世界でもCyclesを使用してレンダリングすることがあります。

また、Blenderの搭載されているデフォルトのレンダリングエンジンであるため、連動性が非常に高く、直感的に操作が行える点も魅力です。リアルな映像を制作したり、ゲーム開発を行ったりする場合にはCyclesを活用してみてください。

Eevee

Eeveeは、バイアス的な手法を用いたリアルタイムレンダリングエンジンです。Cyclesよりも素早くレンダリングできることが特徴です。

ただし、リアルタイムのシャドウやリフレクション、透明度などの効果をつけることができるため「映像制作では全く使えない」というわけではありません。さまざまなエフェクトを使用し、大容量の映像を処理したい場合にはEeveeを使うと良いでしょう。

Workbench

Workbenchは、Blenderのモデリングやシェーディングのプレビューに最適なレンダリングエンジンです。高速でレンダリングできますが、非常に簡易的なレンダリングしかできないため、納品物として使用することは難しいです。

どちらかといえば、より高品質なプレビューとして、プレゼンテーションで見せる場合に活用する手法となります。

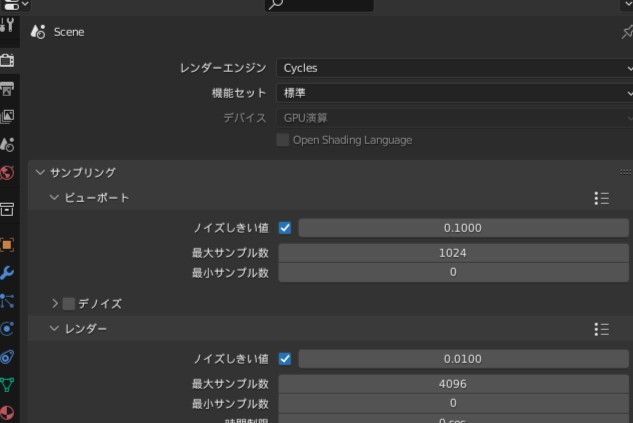

Blender(ブレンダー)でのレンダリングエンジンの切り替え方法

Blender(ブレンダー)では、レンダリングエンジンを切り替える場合は、プロパティタブの「レンダーエンジン」をクリックしてください。

そうすることで、レンダリングエンジンを切り替えられます。また、外部レンダラーを使う場合も同様で、こちらから操作を行うことが可能です。

レンダリングエンジンを切り替えるメリット

標準搭載、外部など含め、さまざまなレンダリングエンジンが用意されています。各レンダリングエンジンを切り替えるのにはどのようなメリットがあるのでしょうか?ここでは、レンダリングエンジンを切り替えるメリットについて解説します。

求めているレンダリング結果が得られる

レンダリングエンジンによって、表現できる効果は異なります。目的や要件に応じて最適なエンジンを選択することで、求めている映像表現を実現できるため、クリエイターはレンダリングエンジンについての理解を深める必要があります。

過去に制作したモデルでも良いので、Cycles、Eevee、その他外部レンダラーを一度試してみると良いでしょう。

コストを抑えられる

アンバイアスなレンダリングエンジンの中には、高度な計算を必要とするものがあります。このようなエンジンでレンダリングを行う場合、コンピューターが処理に多くの時間をかける必要があり、多くのコストを必要とする場合があります。

プロジェクトの予算や締め切りを考慮して計算負荷の低いエンジンを使用することで、無駄なコストをかけずに済むためおすすめです。

映像のクオリティを合わせられる

複数のレンダリングエンジンを利用することで、映像のクオリティを統一することができます。

たとえば、現実の映像にCGを組み合わせる際、Eeveeを活用するとCGが映像とうまく絡み合わず違和感を与えてしまうことがあります。そういったシーンでアンバイアスなレンダラー(標準ならCycles)を活用することで、映像のクオリティを担保させることが可能です。

高品質なレンダリングは「Render Pool」におまかせ

高品質なレンダリングを実現するためには、多くの計算を必要とする場合があります。特に、レンダリングを事業として行う場合には、レンダーファームを構築した方が良いのではないかと考える方も多いです。

確かに、初期費用だけがかかるのであれば、レンダーファームを構築するのも一つの手ですが、忘れてはいけないのが月々の電気代やメンテナンスコストです。この部分の費用が想像以上にかかってしまう場合があり、悩む方も多いでしょう。

そこで利用をおすすめするのが、当社モルゲンロットが提供するクラウドレンダリングサービス「Render Pool(レンダープール)」です。

Render Poolは、クラウド上でレンダリングを行えるサービスであり、大規模なプロジェクトだとしても短期間でレンダリングを終えることができます。具体的には、通常292時間かかっていたレンダリングを15時間、78時間かかっていたレンダリングを9時間に大幅短縮できた事例があります。

また、レンダリングにかかる費用は1分3円から、1時間のレンダリングでも最低金額180円で利用できるため、レンダリングにかけるコストの負担を大幅に減らせるでしょう。

日本語にも完全対応しているため、操作方法に迷う心配もありません。まずは無料のデモクレジットを活用し、Render Poolの機能性を確かめてみてください。

まとめ

レンダリングエンジンの概要を紹介するとともに、種類や各性質のソフトウェアの特徴について解説しました。レンダリングエンジンにはさまざまなものがあり、各エンジンを使い分けることで、自分の求めるクオリティの映像を制作することができます。

今回解説した内容を参考に、エンジンの特性や適用分野を理解し、高クオリティの映像を制作してみてください。