【2025】Blenderの細分化方法|滑らかにモデルを作るための最短のやり方

細分化は、少ない面数の形を滑らかに見せたり、後の編集に向けて面構成を整えたりするための基礎機能です。本稿では Edit モードの細分化 Subdivide と、モディファイアによる Subdivision Surface を中心に、角を保つためのコツ、負荷を抑える設定、つまずきやすい原因と対処までを、初心者向けに過不足なく整理します。

Blenderにおける細分化の全体像

細分化には二つの考え方があります。Edit モードで実際に面を増やす Subdivide と、モディファイアで滑らかな表面を生成する Subdivision Surface です。前者は頂点や面が恒久的に増え、後者は元形状を壊さずに見た目だけ滑らかにします。用途が違うので、最初に役割を切り分けておくと迷いにくくなります。

向き不向きの目安

使いどころを一度言語化しておくと、後の判断が速くなります。

- Subdivide はディテールを作り込む土台づくりに向きます(面を増やして作図の自由度を上げられる)

- Subdivision Surface は形状を大きく崩さず滑らかさを足したいときに有効です(非破壊で軽く制作できる)

Blenderによる細分化①:Subdivide

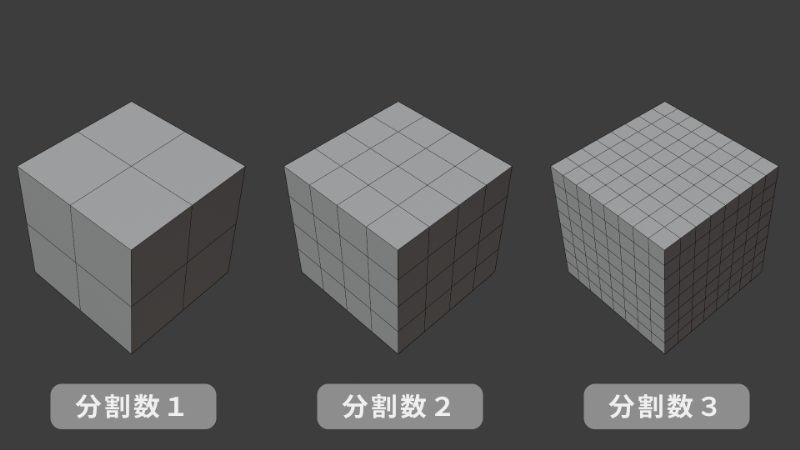

Subdivide は、選択した辺や面を等間隔に分割して面密度を上げます。曲げや面取り、スカルプト前の下ごしらえとして役立ちますが、面数が増えるほど処理は重くなるため、目的に合わせて必要分だけ追加するのが基本です。

手順

- 対象を選択し、Tab で Edit モードに入ります。

- 1/2/3 で頂点、辺、面の選択を切り替え、分割したい要素を選びます。

- 右クリックから Subdivide(またはメニュー Mesh>Subdivide)を実行します。

- 画面左下(または F9)の Number of Cuts で分割数を調整し、必要に応じて Smoothness を加えます。

使いどころ

- 曲げやすくするための目の細かさを確保したいとき

- 曲面上に溝や穴などのディテールを追加する下準備

- 四角面を保ちながら均質な分割を入れたいとき

Blenderによる細分化②:Subdivision Surface

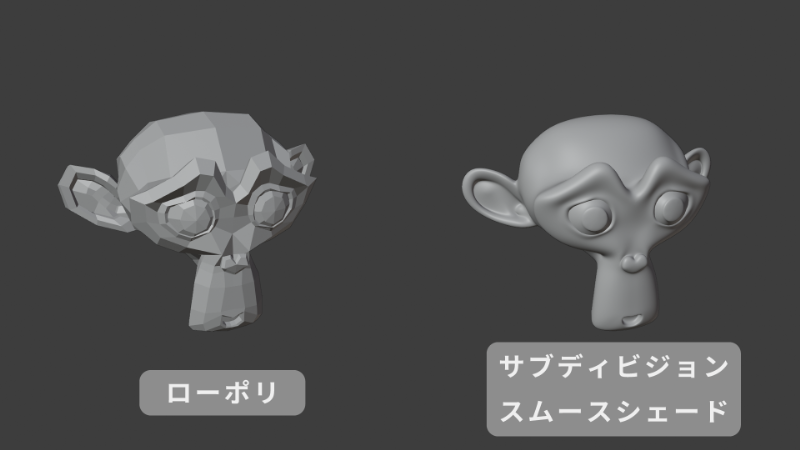

Subdivision Surface は、Catmull-Clark 法で曲面を補間して滑らかな表面を生成します。元のメッシュは保持されるため、非破壊で見た目を改善できる点が長所です。Type を Simple にすると形状を保ったまま細かくするだけの動作になります。

手順

- オブジェクトを選択し、モディファイアから Subdivision Surface を追加します。

- Type を Catmull-Clark か Simple に設定します。

- Levels の View と Render を設定します(目安は View 1〜2、Render 2〜4)。

- Object メニューの Shade Smooth で陰影を滑らかにします。

- 必要に応じてオブジェクトデータプロパティの Normals で Auto Smooth を有効にします。

ショートカット

- Ctrl+1/2/3/4/5 で Subdivision Surface を追加しつつ View レベルを設定します。

- 形を保つ調整には後述の Ctrl+R の Loop Cut、Shift+E の Edge Crease、Ctrl+B の Bevel を併用します。

角が溶けないための三手

Subdivision Surface は角を平均化するため、放置すると丸くなります。輪郭を保つために、次の三手を状況に応じて組み合わせます。

Loop Cut(エッジループ)

角の近くにループを一本追加して、丸まりを抑えます。Ctrl+R でエッジループを入れ、角に寄せるほどシャープになります。ループの位置を等距離に近づけると、面の流れが乱れにくくなります。

Edge Crease(エッジの固さ)

選択エッジに固さを与えて角を保ちます。Shift+E で 0〜1 の値を設定し、数値が大きいほど鋭くなります。便利な手段ですが、多用すると不自然なシワが出ることがあるため、Loop Cut を基本にしつつ要所で補助的に使うのがおすすめです。

Bevel(面取り)

エッジに実際の面幅を作り、現実的なハイライトを得ます。Ctrl+B で幅は小さめ、Segments は 2〜3 程度が扱いやすい設定です。スケールが狂っていると幅が不均一になるため、事前に Ctrl+A で Scale を適用しておきます。

Blenderでの最短ワークフロー例

この流れを一度通しておくと、以降のモデルでも応用が効きます。目的は、滑らかさを足しつつ輪郭を適切に締めることです。

画像案:ローポリ箱、Subdivision Surface+Shade Smooth、Loop Cut で角寄せ、Bevel で面取りの四コマ。

手順

- 立方体に Subdivision Surface を追加します(Catmull-Clark、View 2/Render 2)。

- Object の Shade Smooth を実行します。

- Ctrl+R で角近くへループを追加し、丸みの度合いを調整します。

- 主要エッジに Shift+E で 0.3〜0.6 程度の Crease を与えます。

- 仕上げに Bevel を薄く入れ、Segments を 2 または 3 にします。

- 全選択後 Ctrl+A→Scale を適用して、寸法基準を整えます。

負荷と品質のバランス(設定の基準)

Subdivision Surface は View と Render を分けて考えるのが鉄則です。作業中は軽く、出力時だけ上げます。重く感じたら、まず View を下げます。同一オブジェクトに Subdivision Surface を複数重ねるのは避け、適用 Apply は最終段階まで保留します。面数の増え方は Overlays の Statistics を有効にして確認すると判断しやすくなります。

Blenderでの細分化におけるよくあるつまずき

現場で頻発する症状を、原因と対処をまとめて確認します。

角が丸くなりすぎる

原因は Catmull-Clark の平均化です。角近くに Loop Cut を追加するか、必要に応じて Crease を 0.3〜0.6 で補助します。単純に丸みを抑えたいだけなら Type を Simple に切り替えるのも有効です。

陰影が汚い、面がぼこぼこする

法線の乱れ、三角面や五角面の混在、スケール適用漏れが主因です。Edit モードで全選択し Shift+N で法線を再計算します。可能な限り四角面に整理し、Ctrl+A で Scale を適用します。Auto Smooth を 30〜60 度で有効化すると改善する例もあります。

レンダリングが極端に重い

Render レベルの上げ過ぎや重複モディファイアが原因です。Render は 2〜3 に抑え、Subdivision Surface は一つにまとめます。ビューポートは View 1 で作業し、出力時のみ引き上げます。

細い溝や面取りが消える

平均化で細部がならされている可能性があります。Bevel の Segments を増やす、周囲に Loop Cut を追加して密度を上げる、Crease を弱めに併用するなどで輪郭を保ちます。

Blenderの細分化に関する関連機能

深掘りは不要ですが、名前を知っておくと選択肢が広がります。Multi-Resolution はスカルプト向けにレベルを切り替えながら編集できるモディファイアです。Remesh は表面を作り直して等方的な分割を得ます。Weighted Normal と Auto Smooth は陰影をきれいに整える補助です。必要になったときに戻って確認すれば十分です。

Blenderの細分化に関するショートカット早見表

最初はこの範囲だけ覚えると、手が止まりにくくなります。

| ショートカット | 機能 | メモ |

| Ctrl+1/2/3/4/5 | Subdivision Surface を追加+View レベル設定 | ビューポートでは低めがおすすめ |

| Ctrl+R | Loop Cut | 角の近くに入れて丸まりを調整します |

| Shift+E | Edge Crease | 0〜1 で強さ設定。入れ過ぎに注意 |

| Ctrl+B | Bevel(面取り) | Segments 2〜3、

事前に Ctrl+A→Scale 適用が安全 |

| Tab | オブジェクト/Edit 切替 | 迷ったらモードを確認します |

| 1 / 2 / 3 | 頂点/辺/面 選択切替 | Edit モードで使用します |

| Shift+N | 法線を再計算 | 陰影の乱れ対策の第一手 |

まとめ

細分化は、面を増やすか、非破壊で滑らかさを足すかの二択から始めると迷いません。Subdivision Surface は View と Render を分けて負荷を管理し、角は Loop Cut、Crease、Bevel の三手で守ります。法線の再計算、四角面主体、Scale の適用という足場を整えるだけでも、仕上がりは大きく安定します。まずは箱で試し、サポートループの距離や Crease の値を変えながら、角の表情がどのように変わるかを体で覚えていきましょう。