【2025】Blenderの視点移動の方法は?テンキーや動かなくなったときの対処法を解説

Blenderを使い始めると、最初につまずきやすいのが「視点移動」です。思うように回転できなかったり、オブジェクトを見失ったりして、作業が止まってしまうことは少なくありません。

しかし視点移動は、モデリングやアニメーションを快適に進めるための基礎中の基礎です。

本記事では、マウスやショートカットの基本操作から便利機能、トラブル解決法まで解説します。Blenderで正しい視点移動のやり方を知りたい人は、参考にしてください。

Blenderの視点移動の基本操作

Blenderを操作するうえで欠かせないのが、視点移動です。基本操作をまとめると、以下のとおりです。

Blenderの視点移動の基本操作

- マウスで行う基本操作(回転・パン・ズーム)

- キーボードショートカットを使った移動方法

- テンキーで正面・側面・上面に切り替える

- トラックボール方式とターンテーブル方式の違い

ここでは初心者が最初に覚えるべき視点操作の基礎を整理し、モデリング作業を快適に進めるための方法を解説します。

マウスで行う基本操作(回転・パン・ズーム)

Blenderの視点移動は、マウスの操作が基本になります。中ボタンを押しながら動かすと視点を回転でき、Shift+中ボタンを組み合わせるとパン(平行移動)が可能です。さらにホイールを回すことでズームができ、作業対象に素早く近づいたり遠ざかったりできます。

タッチパッドを使用している場合は、設定から代替操作を有効化することで、スクロールやジェスチャーで同様の操作が可能になります。初心者はホイール感度が合わずに思った距離へ移動できなかったり、マウスの認識がうまくいかなかったりすることが多いため、環境に合わせて調整しておくことが重要です。

キーボードショートカットを使った移動方法

Blenderでは、テンキーを使った視点切り替えが便利です。主な割り当ては次のとおりです。

| キー | 機能 | 補足操作 |

| 1 | 正面ビュー | Ctrl+1で背面ビュー |

| 3 | 右側面ビュー | Ctrl+3で左側面ビュー |

| 7 | 上面ビュー | Ctrl+7で下面ビュー |

| 2 / 8 | 視点を上下に少しずつ回転 | ー |

| 4 / 6 | 視点を左右に少しずつ回転 | ー |

| 5 | 透視投影と平行投影の切り替え | ー |

| 9 | 現在の視点を反転表示 | ー |

これらを活用すると、マウスを使わずに素早く正確な視点移動ができ、モデリングやアニメーションの効率が大きく向上します。

トラックボール方式とターンテーブル方式の違い

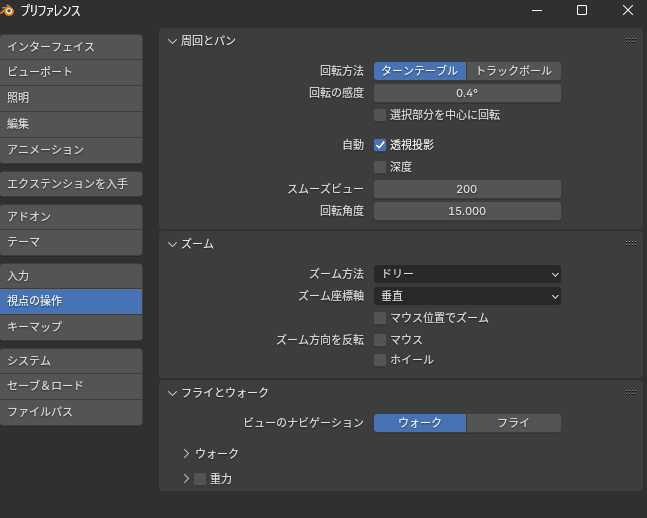

Blenderには視点回転の方式として、「トラックボール」と「ターンテーブル」の2種類があります。

トラックボール方式は自由度が高く、どの方向にも回転できるため、気軽に視点を操作したい場合に向いています。一方ターンテーブル方式は水平軸を基準にして回転するため、常に地面が安定して表示され、建築やモデリングで扱いやすいのが特徴です。

初期設定ではターンテーブルが選ばれているため、安定感を求める初心者には適しています。作業内容に応じて両者を切り替えることで、効率的に視点操作を行えます。

Blenderの視点移動を快適にする便利機能

Blenderの視点移動は、基本操作だけでも作業可能ですが、効率よく編集を進めるには補助機能を活用することが大切です。便利機能をまとめると、次のとおりです。

Blenderの視点移動を快適にする便利機能

- 選択オブジェクトを中心に視点を回す

- 全体を一度に表示する(Shift+Cの活用)

- Pieメニューで瞬時に視点を切り替える

- マウスやキーボードのカスタマイズ設定

効率良くモデリングをしたい人は、参考にしてください。

選択オブジェクトを中心に視点を回す

Blenderで作業していると、編集したいオブジェクトが画面の端に追いやられてしまい、視点操作が難しくなることがあります。その際に、役立つのが「選択物を中心に表示」する機能です。

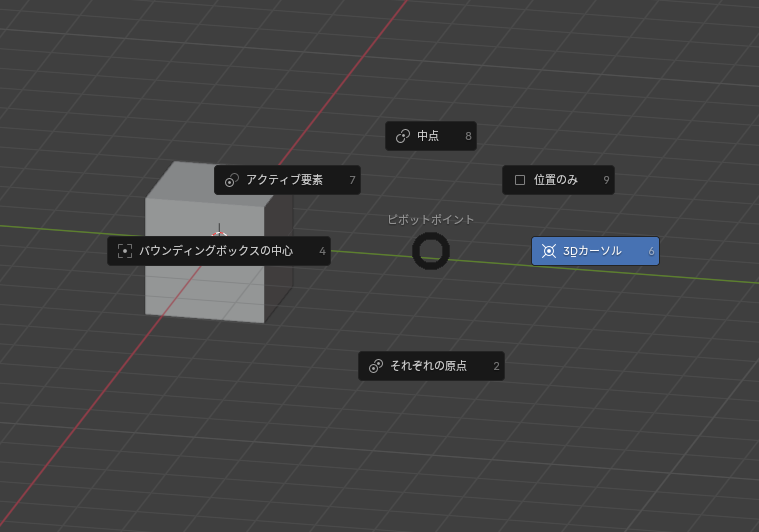

テンキーの「.」(ピリオド)を押すと、中点を選択可能です。

そして、設定したい中点を選択すると、視点回転の基準が自動的にオブジェクトに反映されます。

この操作を覚えることで、編集中の対象を見失うことなく、効率的に拡大や回転を行えます。複雑なシーンや複数のオブジェクトを扱うときに必須のテクニックであり、初心者が視点操作で迷わないための基本スキルと言えるでしょう。

全体を一度に表示する(Shift+Cの活用)

Blenderでは視点を移動しているうちに、オブジェクトを見失うことがよくあります。その際、「Shift+C」を使用すると、オブジェクトの全体表示が可能です。

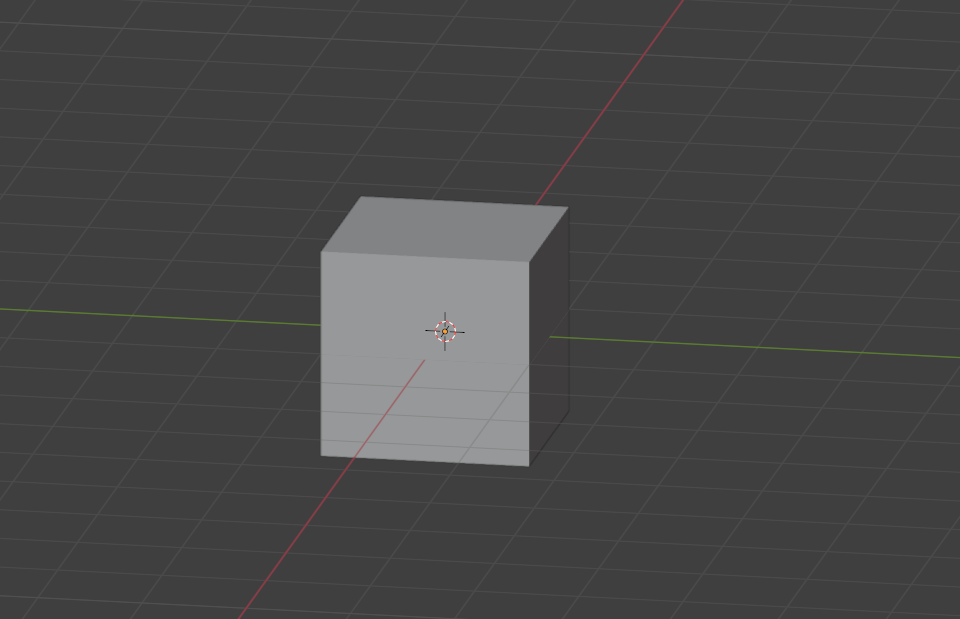

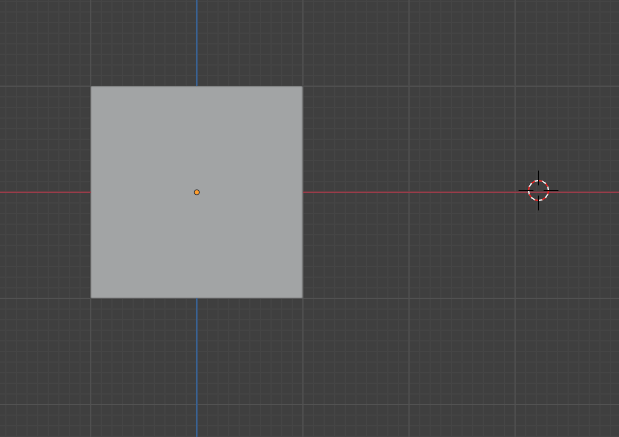

【適用前】

【適用後】

この操作を行うと、シーン内のすべてのオブジェクトが表示範囲に収まり、さらに3Dカーソルも中央にリセットされます。作業中に視点がどこかへ飛んでしまったり、対象を見失ってしまったりしたときには一瞬で状況をリセットできるため、初心者にとって非常に心強い機能です。

迷子になりがちなシーン操作をスムーズに戻せるため、視点移動の安定感が大きく向上します。

マウスやキーボードのカスタマイズ設定

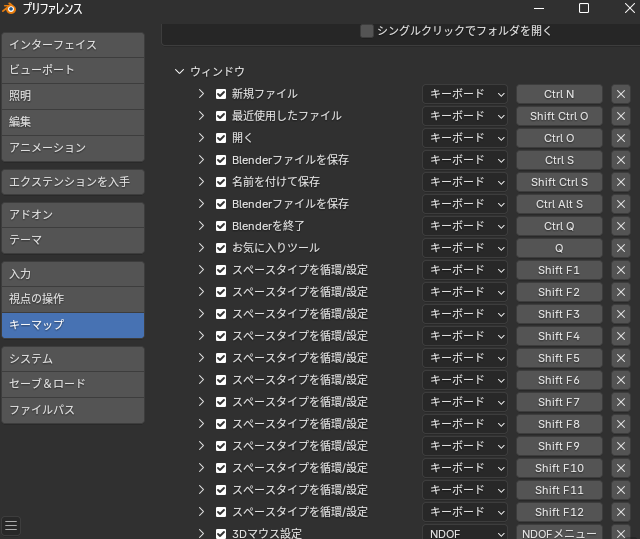

Blenderの操作に慣れてきたら、自分の作業スタイルに合わせてマウスやキーボードの設定をカスタマイズするのがおすすめです。Preferencesの「Keymap」からショートカットを自由に調整でき、頻繁に使う操作をほかのキーに割り当てられます。

また「Maya」や「Industry Compatible」といったプリセットを選べば、他の3Dソフトに慣れている人でもスムーズに移行可能です。マウス操作もボタン割り当てを変更できるため、自分にとって最も効率的な環境を構築できます。快適な視点移動を実現するためには、こうした設定を見直すことが非常に重要です。

Blenderの視点移動でよくあるトラブルと解決方法

Blenderを操作していると、視点が思わぬ方向へ飛んだり、ズームが効かなくなったりといったトラブルに直面することがあります。初心者は、原因が分からず作業が止まってしまうケースも多いでしょう。

ここでは代表的な視点移動のトラブルをまとめ、それぞれの原因と解決方法を具体的に解説します。よくあるつまずきを事前に理解しておくことで、安心してモデリングを進められるようになります。

視点がどこかへ飛んでしまう

Blenderでよくある悩みの一つが、視点が突然どこかへ飛んでしまい、編集対象を見失う現象です。

これは視点の回転やズームの基準となる中心点が意図せずずれてしまうことが主な原因です。とくに複数のオブジェクトがあるシーンや、遠くに配置された要素を扱っているときに起こりやすくなります。

解決方法としては「Shift+C」を押してシーン全体を表示し直すか、対象のオブジェクトを選択してテンキー「.」で中央にズームするのが効果的です。すると、回転やズームの基準がリセットされ、作業対象をすぐに見つけられるようになります。

ズームが効かない・近づけない

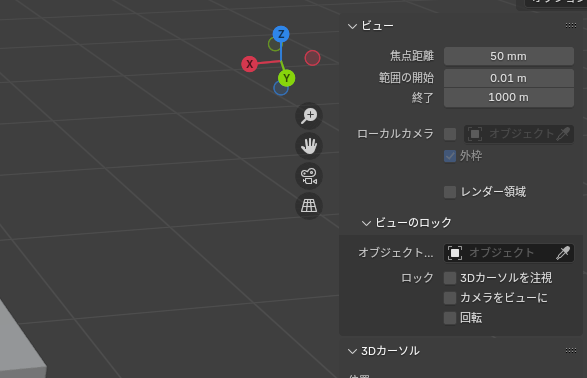

視点をズームインしようとしても、オブジェクトに近づけないというトラブルも初心者がよく経験します。原因は、カメラのクリッピング範囲が適切に設定されていないことにあります。

Blenderでは「Clip Start」と「Clip End」というパラメータがあり、視点からどの範囲まで表示するかが決まっています。Clip Startが大きすぎたり、Clip Endが小さすぎたりするとズームが制限され、近くまで寄れなくなってしまうのです。

解決策としては、Nキーで開くサイドバーの「View」タブからクリッピングの値を調整し、作業内容に合った範囲を設定することが有効です。

視点の回転が思い通りに動かない

Blenderで視点を回転させたとき、思った方向に動かないことがあります。原因は、視点回転の方式に「トラックボール」と「ターンテーブル」の2種類があり、設定によって挙動が変わるためです。

トラックボール方式は自由度が高い分、視点が傾きやすく初心者には操作はやや複雑です。一方、ターンテーブル方式は水平方向を基準に回転するため安定性があり、建築やプロダクト作業に適しています。

User Preferencesの「視点の操作」から切り替えられるので、自分の作業スタイルに合った方式を選ぶことで快適な視点操作が可能になります。

マウス操作が反応しない

Blenderでマウス操作が反応しなくなるトラブルは意外と多く、原因を把握しておくことが大切です。原因はさまざまですが、次のものが挙げられます。

Blenderでマウス操作が反応しなくなる原因

- キーマップや入力設定が変更されている

- マウスドライバの不具合・USB接続のエラー

- タッチパッドが優先されている(ノートPCの場合)

操作が効かないときは、設定のリセットやドライバ更新を試し、入力デバイスの環境を見直すことで解決できるケースが多いです。

視点が真っ暗になる・オブジェクトが見失われる

作業中に視点が突然真っ暗になり、オブジェクトが表示されなくなることも初心者がよく直面するトラブルです。原因は、オブジェクトが原点から大きく離れた位置にあるか、ライトの設定が不十分で暗闇の中に隠れてしまっているケースが考えられます。

まずは「Shift+C」でシーン全体を再表示し、対象がどこにあるかを確認しましょう。さらにライトが無効になっていないか、あるいはレンダービューで過度に暗い環境になっていないかを確認することも重要です。

Blenderの視点移動を効率化するための設定

Blenderの視点移動は基本操作だけでも行えますが、設定を工夫することでさらに効率を高められます。

Blenderの視点移動を効率化するための設定

- 視点深度の調整と「選択物を中心に回転」

- クリッピング範囲の調整

自分に合った環境を整えることで、操作のストレスを減らし快適にモデリングを進められるようになります。

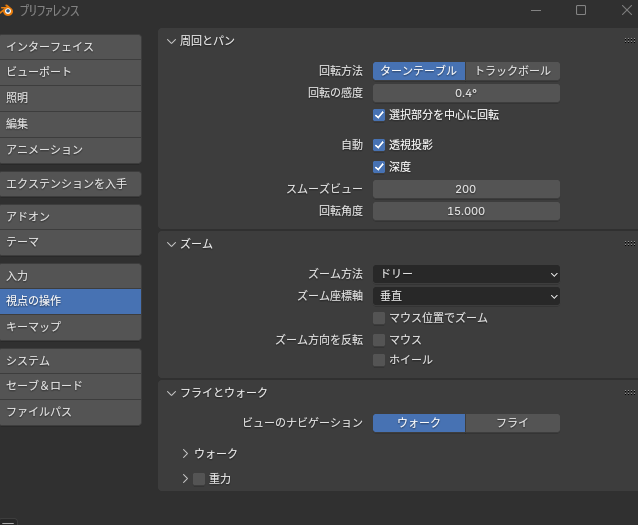

視点深度の調整と「選択物を中心に回転」

Blenderで視点操作を行う際に便利なのが「選択物を中心に回転」の設定です。このオプションを有効化すると、視点の回転が常に選択中のオブジェクトを基準に行われるため、作業対象を見失いにくくなります。

複雑なシーンや複数のオブジェクトがある場合、中心点が遠くにあると視点が予期せぬ方向へ飛んでしまい、操作が難しくなることがあります。

「Preferences」→「視点の操作」から設定可能で、一度有効にしておけば常に対象物を中心に視点移動できるため、初心者にとって必須の設定といえるでしょう。視点深度を意識的に整えることで、作業効率と快適さが大幅に向上します。

クリッピング範囲の設定でズームを改善する

Blenderでズームインやズームアウトをしていると、近づきすぎてオブジェクトが消えてしまったり、逆に遠くのモデルが表示されなかったりすることがあります。

これは視点の「クリッピング範囲」が適切に設定されていないことが原因です。クリッピング範囲は「Clip Start」と「Clip End」で管理され、表示できる最小距離と最大距離を調整できます。

大規模なシーンや建築モデルでは数値を広げることで全体を見渡せ、小物や細かいパーツの編集では数値を狭めると快適に作業できます。Nキーで開くサイドバーから簡単に設定できるため、ズームに不便を感じたら最初に見直すべき項目です。

Blenderの作業をスムーズにする補助テクニック

Blenderの視点移動は基本操作や便利機能を使うだけでも十分ですが、さらに作業を快適にするための補助テクニックがあります。

Blenderの作業をスムーズにする補助テクニック

- ナビゲーションギズモを活用する

- ビューをロックして安定した操作を行う

- 3Dカーソルを利用して視点移動を行う

- マルチビューで複数の角度を同時に確認する

ここでは初心者から中級者まで役立つ裏技的な視点操作の工夫を解説します。

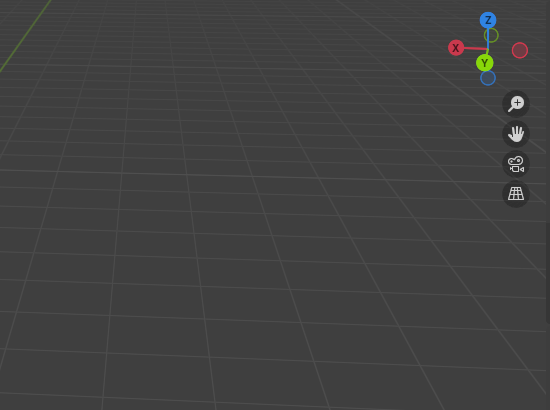

ナビゲーションギズモを活用する

Blenderの画面右上にはXYZの軸が表示されたナビゲーションギズモがあり、これを使うと視点操作を簡単に行えます。

ギズモの矢印や球体部分をクリックすると、正面・側面・上面などのビューに一瞬で切り替え可能です。またドラッグすることで視点を自由に回転させることもできます。

マウスの中ボタン操作に慣れていない人や、トラックパッド環境で操作が難しいユーザーにとって非常に便利です。

ビューをロックして安定した操作を行う

Blenderでは視点をロックする機能を使うと、誤操作による視点のずれを防ぎ、安定した編集作業が可能になります。Nキーを押してビューを選択すると、表示されます。

たとえば「カメラをビューに」を有効にすると、カメラ視点を固定したまま移動や回転ができ、レンダリングに使う構図を保持したまま調整できます。また、特定の軸に対してビューをロックすれば、余計な傾きがなくなるため正確な建築モデリングや製図作業にも効果的です。

意図しない視点移動がなくなることで、細かい作業を効率よく進められるのが大きなメリットです。

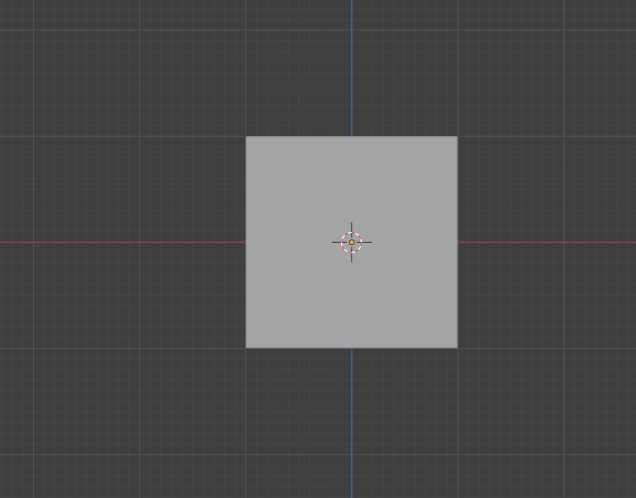

3Dカーソルを利用して視点移動を行う

Blenderの3Dカーソルは、単なる配置基準ではなく視点操作の中心としても活用できます。まず「Shift+右クリック」で3Dカーソルを任意の位置に配置します。

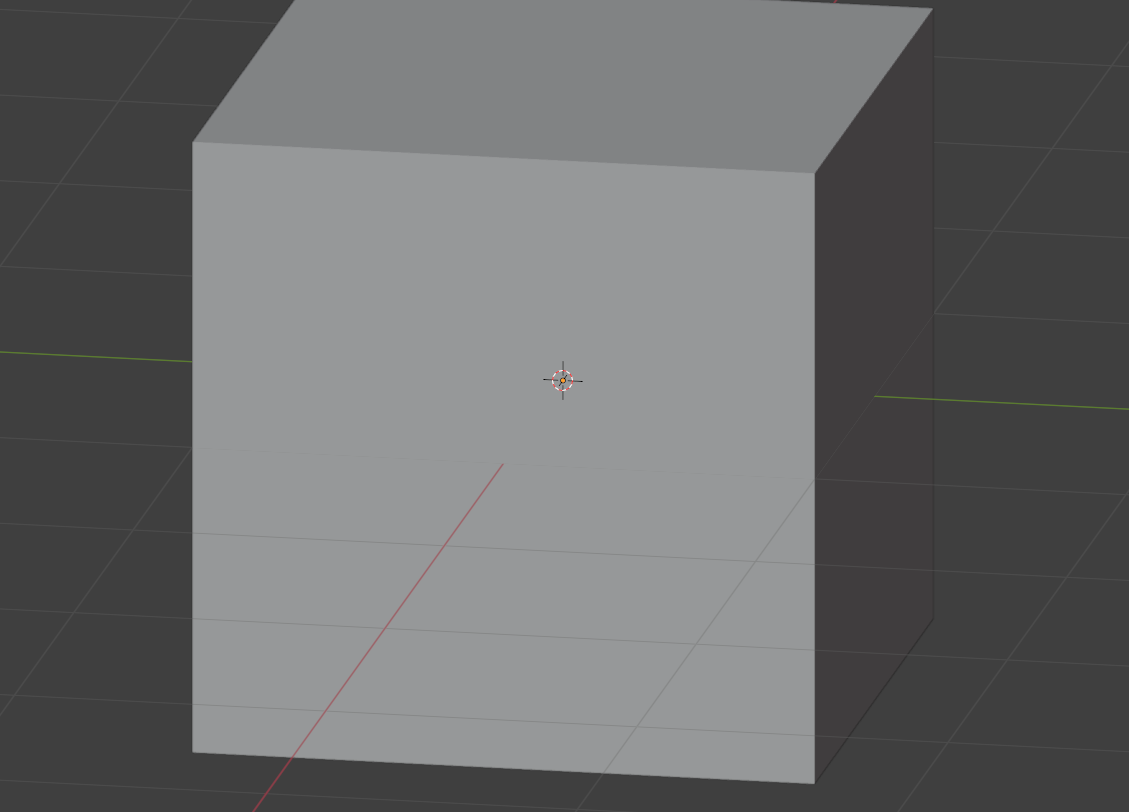

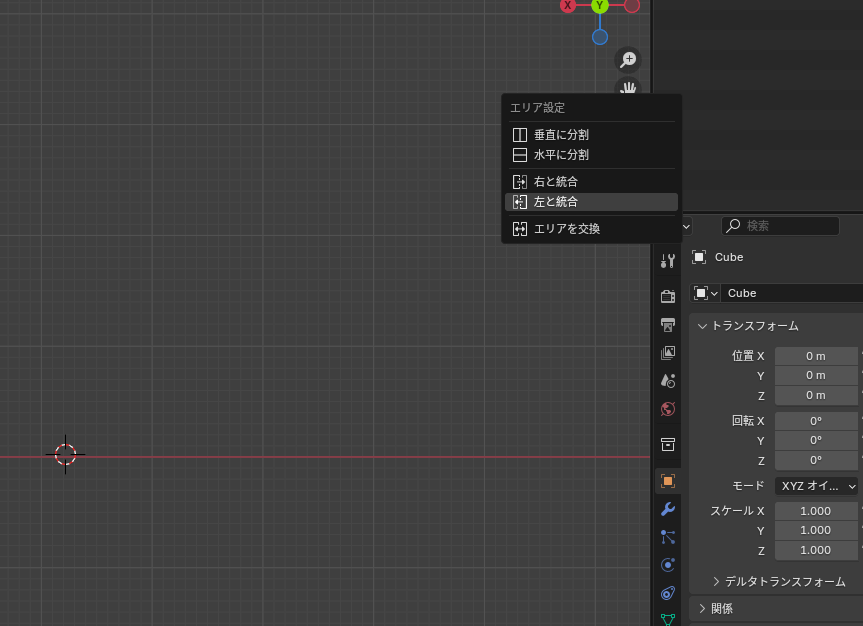

【適用前】

【適用後】

その後「Shift+C」で全体表示するか、ビュー設定で「3Dカーソルを注視」を有効化すると、カーソルを基準に視点回転が行えます。たとえば、シーンで机の上だけを編集したい場合、カーソルを机の中央に置けば視点が安定し、細部の作業がやりやすくなります。

原点から離れたモデルを扱う際にも効果的で、対象を見失わずに効率的なモデリングが可能になります。

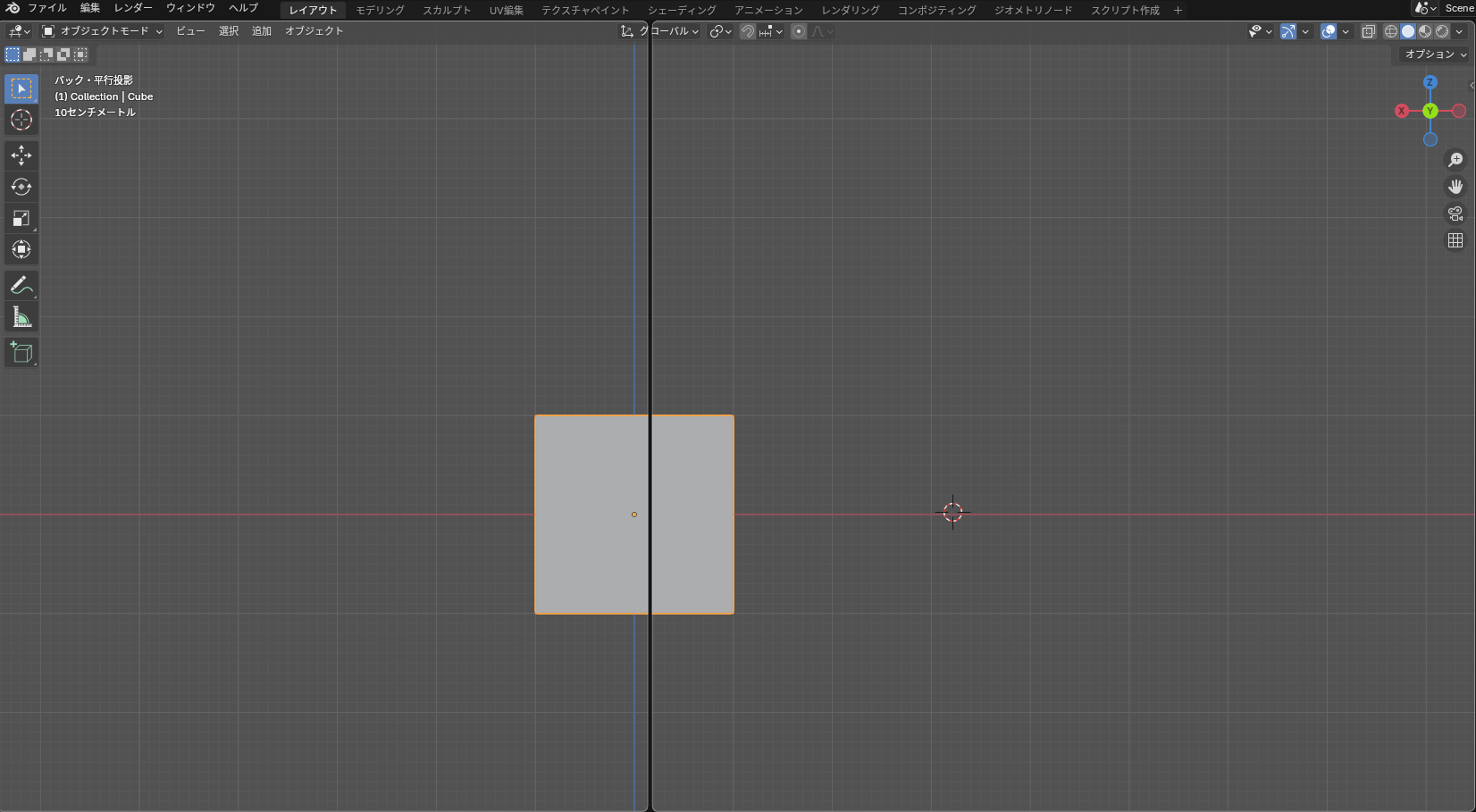

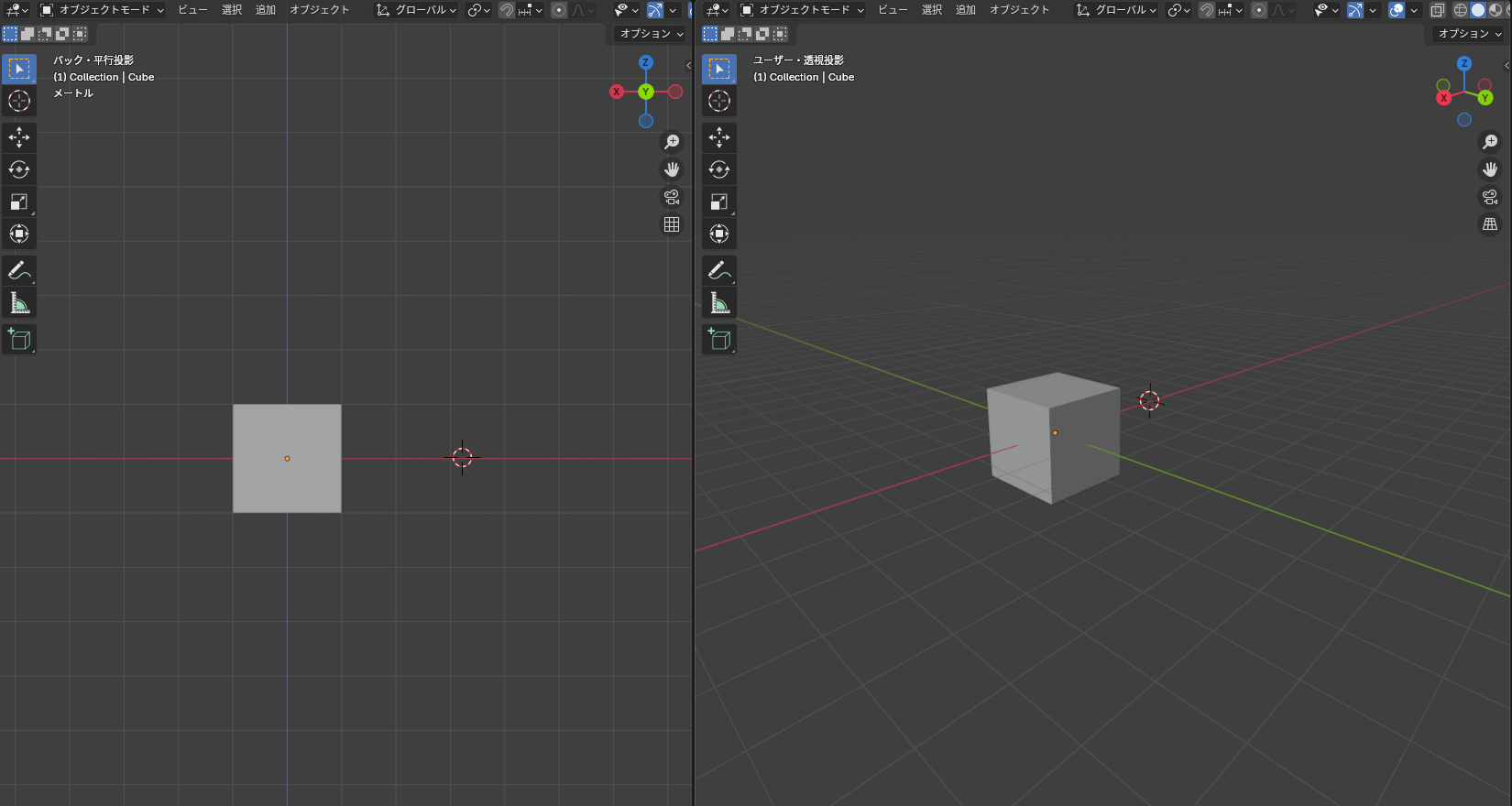

マルチビューで複数の角度を同時に確認する

Blenderでは画面を分割して複数のビューを同時に表示できるため、対象をさまざまな角度から確認できます。分割する際は、ビューの境界線で右クリックをします。

すると、エリア設定という項目が出てくるので、分割の種類を選択しましょう。

垂直に分割を選択すると、どの位置で分割をするのか指定可能です。

確定すると、このように画面が分割されます。

さらに「テンキー1・3・7」を組み合わせれば、各ウィンドウに異なる視点を割り当てられます。たとえば、キャラクターモデルの顔を正面で確認しながら、側面では鼻や輪郭のバランスをチェックする、などの使い方が可能です。

視点切り替えの手間を減らし、歪みや位置ずれを早期に発見できるため、大規模モデルや精密なパーツ編集で特に効果を発揮します。

レンダリング環境と視点移動の関係

Blenderではレンダリング環境の設定やプレビュー解像度によって、視点移動の軽快さが大きく左右されます。

高解像度でのプレビューは画質が向上する一方で処理が重くなり、回転やズームがカクつく原因になります。また大規模シーンではクラウドレンダリングを活用することで、ローカルPCの負荷を軽減しながら快適に作業できます。

ここでは代表的なケースごとに視点操作への影響と解決法を解説します。

高解像度プレビューで視点移動はどう変わるか

Blenderで高解像度プレビューを有効にすると、レンダリング結果に近い美しい表示が得られます。

しかし、その分GPUやCPUに大きな負荷がかかり、視点を回転させたりズームしたりした際にカクつきが発生しやすくなります。作業を快適に進めるには、作業中はEeveeなど軽量な描画エンジンに切り替えたり、表示をワイヤーフレームやソリッドに変更したりするのが効果的です。

さらにレンダリングサンプル数を下げれば処理が軽くなり、スムーズな視点移動を維持できます。最終的な仕上げ前だけ高解像度に切り替えるワークフローを採用することで、効率と品質を両立できるでしょう。

クラウドレンダリングを使った重いシーンでの視点操作の最適化

建築パースやキャラクターモデルなど、数百万ポリゴンのシーンを扱うと「視点がカクつく」「レンダリングでPCが動かない」などの悩みが生まれます。作業中は「Zキー」でワイヤーフレーム表示に切り替えたり、不要なオブジェクトを「Hキー」で非表示にしたりするなど軽量化できますが、限界があります。

そこでおすすめなのが、クラウドGPUで高速処理ができるRender Poolです。blendファイルをアップロードするだけで、高負荷なCyclesレンダリングも外部サーバーに任せられ、ローカルPCは常に軽快なままモデリングに集中できます。

「編集は手元でサクサク、仕上げはクラウドで一気に高品質」というワークフローを実現できます。制作効率を上げたい人にとって、必須のサービスといえるでしょう。

まとめ

Blenderでの視点移動は、モデリングやアニメーション制作を快適に進めるための基礎です。マウスやテンキーによる基本操作に加えて、ギズモなどの便利機能を活用することで、初心者でも迷わず作業できるようになります。

さらに「視点が飛んでしまう」「ズームできない」といったトラブルも、クリッピング範囲や回転方式の設定を見直せば解決できるでしょう。また、大規模シーンや高解像度レンダリングで動作が重くなるときは、Render Poolのようなクラウドレンダリングサービスを取り入れるのが最適です。