【2023】レンダラーとは?おすすめ外部レンダー6種類を比較

レンダラーとは、レンダリングを行うソフトウェアのことを指します。大きく「フォトリアル」なものと「アンリアル」なものの2種類に分かれますが、レンダラーの選択によってできる画像のクオリティが大きく変化するため、レンダラーの選択は慎重になる必要があります。

今回は、レンダラーの概要やおすすめのレンダラーを選ぶ方法について解説します。また、具体的な外部レンダラーについても解説するので、この記事を読めばレンダラーについての知識を網羅的に理解できるはずです。

レンダラーとは

レンダラーとは、コンピュータ上の数式を描画する機能があるプログラムのことです。一般的には、3DグラフィックスやCGにおいて、3Dオブジェクトやシーンを描画するために利用される機能ですが、広義ではWeb開発や映像制作、楽曲制作においても同様に「レンダリング」という作業があります。

3DCGの分野においては、受け取ったデータを視覚的な形式へと変化させ、画面上に表示することをレンダリングと呼び、その処理を行うのがレンダラーです。

レンダラーにはさまざまな種類のものがあり、そのレンダラーの計算方式によって描画される画像・映像のクオリティが変わってくるため、注意して選ばなければなりません。

ちなみに、レンダラーは「レンダリングエンジン」とも呼ばれ、まったく同じ意味を持つ単語ですので、こちらも把握しておきましょう。

レンダラーの仕組み

レンダリングとは、画像や映像を生成するプロセスのことであり、3Dモデルやシーンの情報を元に光の振る舞いや材質などを計算し、最終的な画像を生成する作業を行っています。

たとえば、PBR(Physical Based Rendering)を利用したレンダラーは、現実世界と同様の光・物理計算を行っているため、より現実的な写実的な表現が可能です。

また、トゥーンベースのレンダラーはレンダラー独自の計算方式によって処理を行っており、2D風のレンダリングができます。

レンダリングの細かい計算方法についてはエンジニアの分野になるため、モデラーとして活動するうえで理解する必要はありませんが、レンダラーの選択によって計算方式が変わり、レンダリングのクオリティやスタイルが変化することは理解しておいてください。

レンダラーが行っている計算方法の違い

続いては、レンダラーの計算方式の違いについて解説します。

レイトレーシング(Ray tracing)

レイトレーシングの手法を活用しているレンダラーは、現実的な光の挙動をシミュレーションすることにより、高品質で写実的な画像を生成する特徴を持っています。これらの種類のレンダラーは物理ベースの光学モデルを使用しており、光の反射、屈折、影、散乱などの現象を精細に再現します。

レイトレーシングの仕組みは、レイ(光線)を追跡することにより、物体間の光の相互作用を正確に再現します。これにより、現実世界と同様にリアルな光が降り注ぎます。

もちろん、多くの情報を処理するため計算量の多い手法であるため、他のレンダラーと比較してかかる時間は長くなります。しかし、高度なハードウェアやアルゴリズムの進歩により、リアルタイム性や高品質なレンダリングが可能になりつつあります。

スキャンライン(Scanline rendering)

スキャンラインの手法を活用しているレンダラーは、スクリーンを奥から一行ごとに分割し、計算とレンダリングを行います。この手法では、横1列(スキャンライン)ごとに計算が行われていきますが、その際レイトレーシングのように光の屈折などを計算することはありません。

そのため、レイトレーシングと比較すると品質は劣る場合がありますが、素早くレンダリングが行えるという利点があります。特に仮データを相手に見せる場合やフォンシェーディングといった技法と組み合わせて使用する場合、スキャンライン法でも高品質なレンダリングを実現することができます。

Zバッファ法(Z-buffer)

Zバッファ法を用いるレンダラーは、シームレスなオブジェクトの表示とリアルタイムの処理能力が特徴です。

Zバッファ法は、各ピクセルの奥行き情報を保存し、オブジェクトの重なりを正確に計算することができます。これにより、複数のオブジェクトを透明な形で描画し、リアルな3Dシーンを再現することが可能です。

また、Zバッファ法はピクセルごとの計算を行うため、高速な処理が可能であり、リアルタイムの操作に適しています。昨今ではハードウェアの進歩により、Zバッファ法を効果的に利用したレンダリングがますます高速化されています。

トゥーンレンダリング(Cel-shading)

トゥーンレンダリングは、アニメや漫画のような独特の表現スタイルを実現すること可能です。この手法は、光や影の細かな表現を抑える代わりに画面を平面的に塗りつぶし、輪郭線を強調します。結果として、2Dのイラストのようなグラフィックスが生み出されます。

このような特徴を持つトゥーンレンダリングは、独自のアートスタイルを持つゲームやアニメーション作品に適しており、キャラクターや背景の個性を引き立てることが可能です。また、レンダリングの速度も高く、リアルタイムの処理にも適しています。

トゥーンレンダリングは、アニメやゲームなど新しい視覚表現を求めるプロジェクトにおいて役立ちます。

レンダラーは大きく2種類に分けられる

ここまで4つのレンダラーを紹介してきましたが、大きく2つの種類に分けることができます。ここでは、レンダラーの2種類についてみて解説します。

バイアスレンダラー(Biased)

バイアスレンダラー(Biased)は、物理ベースのレンダリング手法の一種で、光の物理的挙動をシミュレーションする代わりに、人間の目の知覚に基づいたバイアス(偏り)を持たせる手法です。

この手法では、光の反射、屈折、陰影などの現象を簡略化し、リアルな見た目を保ちながらも計算コストを抑えます。つまり、前述した「スキャンライン」「Zバッファ法」「トゥーンレンダリング」がこちらのレンダラーに属しています。

バイアスレンダラーは、リアルタイムのレンダリングや映像制作など、計算時間の制約がある場面で使用可能です。また、CGアーティストなど自由度の高い表現を求める方が自分の求める表現を追求することができます。

バイアスレンダラーを活用すれば、現実的な結果を求めつつもレンダリングの効率性と柔軟性を両立させることが可能です。

アンバイアスレンダラー(Unbiased)

アンバイアスレンダラーは、バイアスレンダリングの逆であり、物理ベースの正確な光学シミュレーションに基づいてレンダリングを行います。

光の反射、屈折、陰影などを厳密に計算しリアルな結果を追求しているため、現実世界と近い高品質で写実的な映像を生成することが可能です。ただし、計算には多くの時間がかかる傾向があります。上記で紹介したレンダラーの中ではレイトレーシングがアンバイアスレンダラーに属します。

アンバイアスレンダラーは、映画やビジュアルエフェクトの制作など、最高の品質を求めるプロジェクトに適しています。ただし、リアルタイムのインタラクティブなアプリ・ゲームには向いていません。

3DCGにおける代表的な外部レンダラー

次に、3DCGにおける代表的な外部レンダラーを6つ見ていきましょう。

UNREAL ENGINE

UNREAL ENGINEは、高度なリアルタイム3Dコンテンツ制作のための総合ゲーム開発エンジンです。強力なグラフィックスと物理シミュレーション、リアルな照明と影の表現、豊富なエフェクト、プロフェッショナルなツールセットが特徴として挙げられます。

また、さまざまなプラットフォームに対応しており、PC、コンソール、モバイルデバイスなど問わず幅広く展開できます。

| 対応ソフト | Windows、Mac OS、Linux、PlayStation、Xbox、Nintendo Switch、iOS、Androidなど |

| 料金 | ロイヤリティフリーライセンスを選択する場合、売上の一部をEpic Gamesに支払う必要がある。ロイヤリティライセンスでは、5%のロイヤリティがかかるが、最初の3,000ドルの売上には免除がある。 |

RenderMan

RenderManは、高品質なフォトリアルな映像を生成するためのレンダリングソフトウェアです。Pixar Animation Studiosが開発し、映画やアニメーション制作に広く使用されているレンダラーであり、グローバルイルミネーション、高度なシェーダー、リアルなパーティクルなど、豊富なエフェクトを提供しています。

利用については、商用ライセンスと非商用ライセンスの2つのオプションがあり、料金については公式サイトで詳細を確認できます。

| 対応ソフト | Autodesk Maya、The Foundry Katana、SideFX Houdini、Cinema 4D、Blenderなど |

| 料金 | 商用ライセンスは公式サイトで確認ください |

参照元:Pixar RenderMan

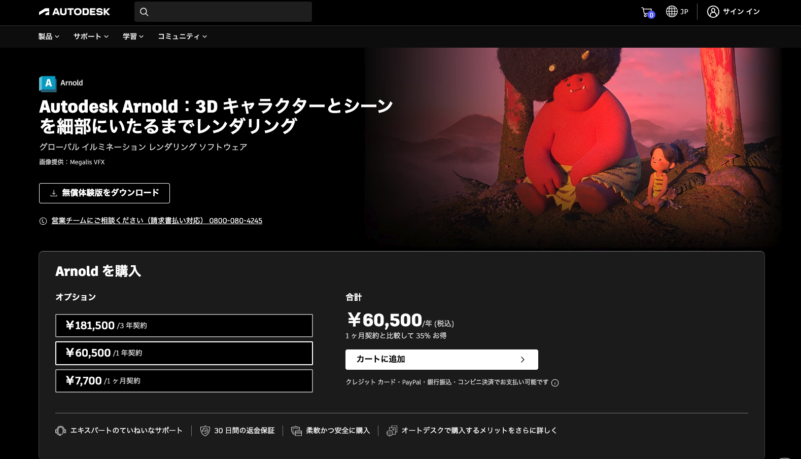

Arnold

Arnoldは、高度なフォトリアルな映像を生成するためのレンダリングソフトウェアです。スケールの大きな性能と効率的なノイズ削減機能により、大規模なプロジェクトでも優れた結果を実現します。さらに、パーティクルや毛髪などの複雑なエフェクトもサポートしています。

主要3Dソフトウェアであれば問題なく活用でき、多くのプロフェッショナルな映画やVFX制作に採用されています。Arnoldは商用ライセンス形式で提供されており、詳細な料金体系については公式ウェブサイトで確認できます。

| 対応ソフト | Autodesk Maya、SideFX Houdini、Foundry Katana、Cinema 4D、3ds Maxなど |

| 料金 | 商用ライセンスは公式サイトで確認ください(年間契約は60,500円) |

参照元:Autodesk Arnold

Maxwell Render

Maxwell Renderは、フォトリアルな映像を生成するためのアンバイアスレンダラーです。こちらのレンダラーでは物理ベースのレンダリング手法により、リアルな光の挙動や材質表現を再現します。

また、豊富なマテリアルライブラリやリアルなカメラモデルなどの特徴も持っています。その他、CPUとGPU両方に対応していることも特徴です。

| 対応ソフト | Autodesk 3ds Max、Cinema 4D、Maya、Rhino、SketchUpなど |

| 料金 | プランが複数あります。商用ライセンスは公式サイトで確認ください。 |

Radeon ProRender

Radeon ProRenderは、AMDのレンダラーであり、高品質なリアルタイムレンダリングを提供します。物理ベースのマテリアル、グローバルイルミネーション、リアルな影の表現など、リアルな映像を実現できることが特徴です。

さらに、さまざまなプラットフォームに対応しており、ネットワークレンダリング機能も備えているため、プロジェクトの効率性を向上させられます。

| 対応ソフト | Autodesk 3ds Max、Cinema 4D、Maya、Blenderなど |

| 料金 | 無償で提供されています |

Indigo Renderer

Indigo Rendererは、フォトリアルな映像を生成するためのレンダリングソフトウェアです。物理ベースのシミュレーションにより、現実世界の光の挙動を忠実に再現します。

また、エネルギー効率の高いフォトンマッピングアルゴリズムも特徴的です。Indigo Rendererは商用ライセンス形式で提供されており、公式ウェブサイトで料金情報を確認できます。

| 対応ソフト | Autodesk 3ds Max、Cinema 4D、Maya、Rhinoなど |

| 料金 | アップデートによって料金が異なります。商用ライセンスは公式サイトをご確認ください。 |

参照元:GLARE Technologies Indigo Renderer

外部レンダラーを選択する際のポイント

ここまで外部レンダラーの種類について紹介してきましたが、多数のレンダラーの中からどのレンダラーを選択すれば良いのかわからないと悩む方も多いです。ここでは、外部レンダラーを選択する際のポイントについて解説します。

表現力の幅

レンダラーの表現力の幅が広いほど、さまざまな光、影、材質、エフェクトをリアルかつ美しく表現できます。豊富なマテリアルやシェーダー、高度なイルミネーション、精密なカメラモデルなどがあります。

表現力の幅が広いレンダラーはよりクリエイティブな映像制作を可能にし、アーティストのビジョンを実現する上で重要な要素となりますので、求めるクオリティに合わせてレンダラーを選ぶと良いでしょう。

価格

レンダラーを選択する場合、価格についてもしっかりと見極める必要があります。

具体的には、価格は予算やプロジェクトの規模に合わせて慎重に考慮するべきですが、商用ライセンスの場合、一般的には購入費用やアップデート、サポートにかかる追加料金があります。一方、無償のオープンソースレンダラーを活用することで、かかる費用を抑えられます。

また、商用利用で得た利益の数%を支払うレンダラーもあるため、そういったサービスを選択すると、コストを抑えられるでしょう。価格を考慮する際には、ソフトウェアの機能や性能とのバランスを考え、予算やプロジェクトの要件に最適な選択をすることが重要です。

レンダラーの情報量

レンダラーについての知識がWebや動画で紹介されているレンダラーを活用することで、初心者でも簡単にレンダラーの操作が行えます。上記で紹介したレンダラーは操作方法がさまざまなサイトで紹介されているため、その中から選ぶと、問題が発生したときにも安心です。

かかる時間

レンダラーの効率性やスピードは、プロジェクトのスケジュールや納期に影響を与えます。

高速なレンダラーは、リアルタイムレンダリングや迅速なイテレーションを可能にし、制作プロセスの効率化に貢献しますが、高品質な結果を得るためには、一部の場合において長いレンダリング時間が必要です。レンダラーにかかる時間は、性能が高いほど長くなるため、注意が必要です。

対応するレンダリングの幅

対応するレンダリングの幅が広いほど、さまざまなスタイルや要件に対応できます。たとえば、フォトリアルなレンダリング、トゥーンレンダリング、非写実的な表現など、さまざまなビジュアルスタイルを実現できるレンダラーを導入することで表現の幅が広がります。

レンダリングの時間に悩むならRender Poolの活用がおすすめ

ここまで、レンダラーの選び方や具体的なレンダラーなどについて紹介してきましたが、レンダラーを使用したレンダリングは一般的に時間がかかります。

特に、3DCGで映像を制作する場合には、レンダリングに1日以上の時間がかかることもあります。納期に追われている制作の場合、スピードの遅さに不安になることもあるかもしれません。

そのような場合に活用をおすすめするのが、当社モルゲンロットが提供する「Render Pool」です。

Render Poolを活用することで、レンダリングにかかる時間を大幅に短縮できます。インターネットで接続された1,000台以上の高性能CPU/GPUの計算能力を活用してレンダリングを行うため、高速で計算が進みます。

そして、共用でサーバーを使うためレンダリングをするためのコストを抑えられることも特徴です。1分間の3円の低コストで高品質なレンダリングを実現できるため、ぜひ利用を検討してみてください。

まとめ

レンダラーの概要解説やおすすめのレンダラーを選ぶ方法について解説しました。レンダラーを活用することで、より高品質なモデルを制作することができます。

今回紹介した外部レンダラーの中には、個人利用の範囲であれば無料のものも存在します。一度利用して気に入ったものをビジネスに取り入れてみても良いでしょう。